18 septembre 2019 | Blog, Blog 2019, Management | Par Christophe Lachnitt

La raison d’être des entreprises est-elle un leurre ?

Des deux côtés de l’Atlantique se multiplient depuis quelque temps les initiatives pour que les entreprises respectent davantage une raison d’être (“purpose” en anglais) qui définirait et encadrerait leur activité commerciale.

La plus spectaculaire de ces démarches est la déclaration commune récemment publiée par 181 PDG américains, dont les entreprises représentent en cumulé environ un tiers de la capitalisation boursière de la première économie mondiale. Effectuée dans le cadre du Business Roundtable, un lobby du monde des affaires, elle affirme que les entreprises doivent apporter de la valeur à chacune de leurs cinq parties prenantes : clients, collaborateurs, fournisseurs, communautés locales dans lesquelles elles opèrent et actionnaires.

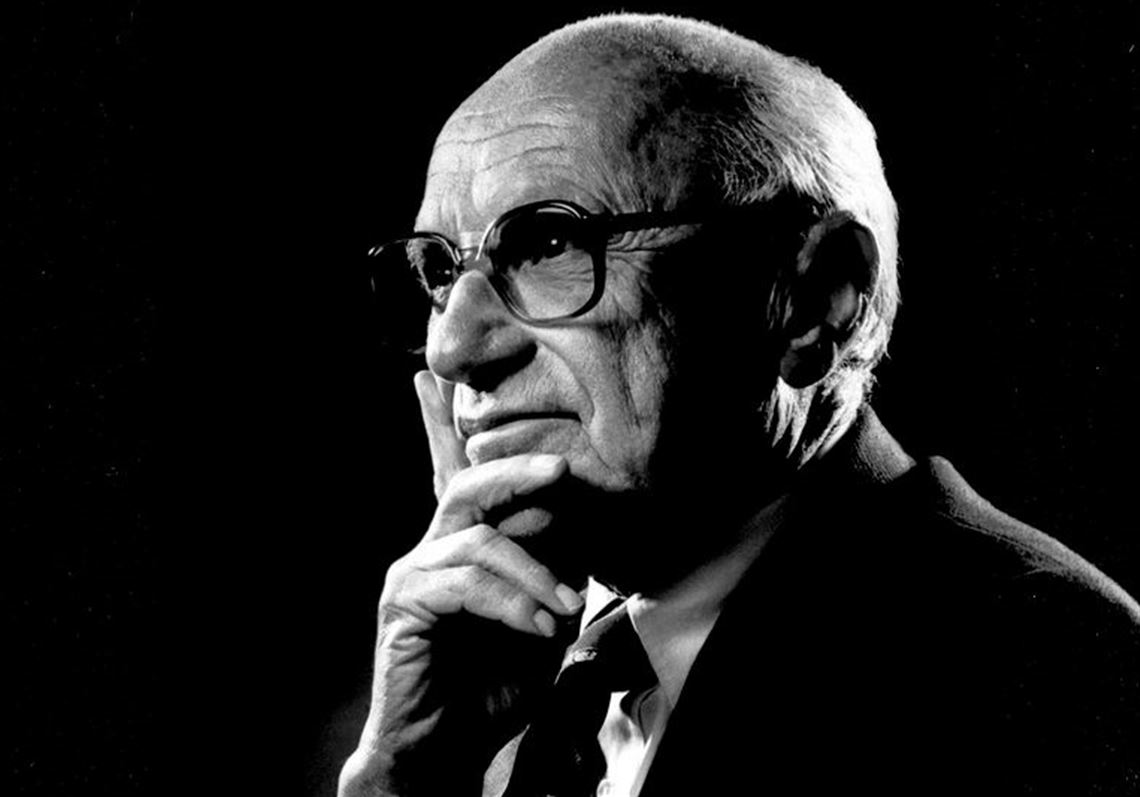

Cette assertion est encore plus marquante outre-Atlantique qu’en Europe du fait de l’histoire économique de ce pays. En effet, la vision du rôle de l’entreprise y était régie, depuis le 13 septembre 1970, par un éditorial signé de Milton Friedman, l’un des plus grands économistes du siècle dernier (il fut notamment Prix Nobel d’économie en 1976) et apôtre du capitalisme des actionnaires. Le titre de son article disait tout de sa philosophie : “La responsabilité sociale des entreprises consiste à augmenter leurs profits“.

Milton Friedman – (CC) The Friedman Foundation for Educational Choice

Même si les Etats-Unis ont engendré certaines des entreprises de la planète les plus conscientes de leur rôle sociétal (Patagonia, Salesforce, Southwest Airlines, Starbucks, Whole Foods Market…), cette approche n’était pas celle qui prévalait jusqu’à présent dans la vision que le pays avait de son tissu économique. Ce qui ne signifie d’ailleurs pas qu’elle prédominait davantage sous d’autres cieux.

Pourtant, une étude conjointe d’Ernst & Young et de l’Université d’Oxford montre que le discours public sur la raison d’être des entreprises a été multiplié par cinq entre 1994 et 2016. Le problème est que, le plus souvent, il s’est agi de beaucoup de bruit pour rien. Plus les entreprises communiquaient sur leur raison d’être, moins elles semblaient la mettre réellement en oeuvre. On observe ici une dynamique comparable à celle qui caractérisa les valeurs d’entreprise il y a une vingtaine d’années : chaque employeur produisait des posters pour présenter ses valeurs mais les appliquaient fort peu au quotidien.

Or le corps social qu’est une entreprise ne se réveille pas un beau matin en ayant une raison d’être (ou des valeurs) : c’est un travail de fond qu’il doit produire sur lui-même pour identifier la réalité qui réside en son sein. Hormis pour les startups qui partent d’une page blanche, une raison d’être constitue une conviction collective qui doit remonter de l’entreprise à travers un processus sincère. Elle ne peut pas être dictée par le PDG ou le Comité exécutif mais doit émaner de l’implication d’un nombre aussi grand que possible de collaborateurs : on n’impose pas la justification de son existence à une communauté humaine.

A cet égard, la proclamation du Business Roundtable, comme d’autres initiatives équivalentes, relève de la déclaration d’intention. En particulier, elle n’évoque aucun rééquilibrage de la puissance respective de leurs cinq parties prenantes dans la gouvernance et le gouvernement des entreprises. Or le modèle prôné par Milton Friedman accorde une part léonine aux actionnaires (et marchés financiers), y compris dans la rémunération des PDG signataires de ce document. A cet égard, les Etats-Unis souffrent plus que tout autre pays au monde de l’activité souvent inutilement déstabilisante d’investisseurs activistes, comme le montre encore ces jours-ci la campagne d’Elliot Management, le fonds sans foi ni loi de Paul Singer, contre AT&T.

Le rééquilibrage de l’influence des parties prenantes est d’autant plus nécessaire que les entreprises les plus conscientes de leur rôle sociétal, comme celles qui ont utilisé la notion de raison d’être dans une optique plus purement lucrative, ont montré qu’il est possible de conjuguer responsabilité sociale et rémunération actionnariale. C’est la doctrine Friedman qui dissociait ces deux objectifs. Il s’agit désormais de les (ré)concilier.

En outre, une recherche menée par l’International Institute for Management Development (Lausanne) et l’Université Temple (Philadelphie) a mis en lumière l’importance de la raison d’être chez les entreprises qui réalisent une forte croissance (30% ou plus par an) aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Elles se distinguent par le fait qu’elles placent la raison d’être au coeur de leur stratégie au lieu de la considérer comme un élément secondaire à sa périphérie.

Cette approche leur offre deux avantages majeurs en leur permettant de :

- redéfinir leur champ d’activités en fonction d’un écosystème entrouvert par leur raison d’être et non plus seulement de leurs marchés traditionnels ;

- remodeler leur proposition de valeur dans le cadre d’une mission holistique et non plus d’une vision classique de leur capacité d’innovation.

Considérons l’exemple de deux entreprises actives dans un domaine qui m’est cher, l’alimentation animale 😉, analysées dans cette étude : Mars Petcare (numéro un mondial) et Purina (numéro un américain). Elles ont la même raison d’être exprimée dans deux signatures quasi identiques : “A Better World for Pets” et “Better with Pets”.

Mais, alors que Purina envisage sa raison d’être comme accessoire, Mars Petcare l’utilise pour guider sa stratégie. C’est ainsi qu’elle a étendu son activité à l’ensemble de l’écosystème de la santé animale, en réalisant notamment des acquisitions dans les soins et la prévention, et s’est donné une mission holistique en se développant dans les services parallèlement à son activité produits.

Ces mutations sont passées par d’importants changements internes : réorganisations, adaptation des compétences et modes de travail… Mais, parce que ces évolutions étaient guidées par une raison d’être, elles furent porteuses de sens et, partant, éminemment moins douloureuses à mettre en oeuvre.

Robert Owen

A l’origine de toutes les démarches de responsabilité sociale se trouve Robert Owen, un entrepreneur britannique du 19ème siècle, l’anti-Gordon Gekko. En 1809, tandis que la révolution industrielle traversait sa phase la plus impitoyable (des enfants de cinq ans travaillaient alors douze heures par jour), Robert Owen prit la responsabilité d’une grande usine de coton en Ecosse. Il en extirpa les enfants, qu’il plaça dans une école créée par ses soins, réduisit le nombre d’heures de travail des adultes, s’assura que tous ses employés disposaient d’un salaire décent et de conditions de vie dignes et leur accorda une retraite.

Résultat de cette politique inédite ? Son entreprise fut plus rentable que lorsqu’elle maltraitait ses collaborateurs. Cette leçon est encore pertinente de nos jours : pour faire son beurre, une entreprise doit faire de sa raison d’être davantage qu’un leurre.